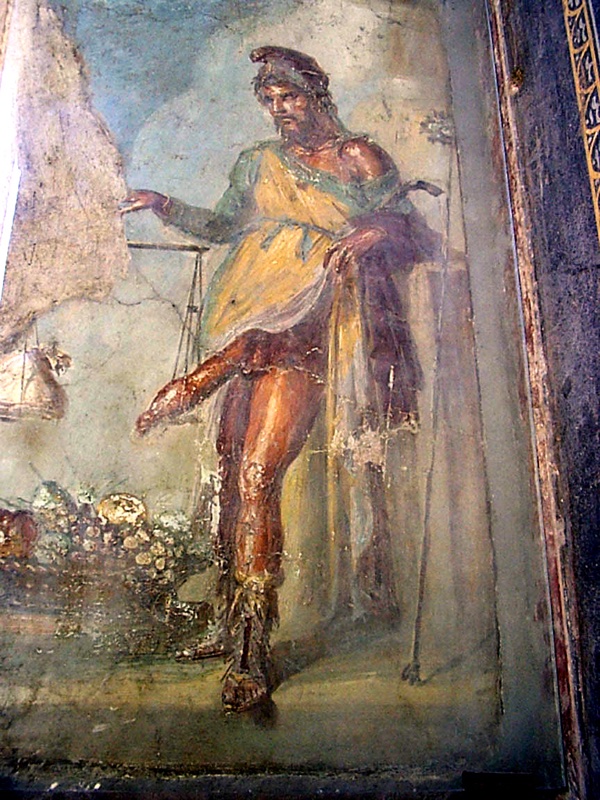

La jouissance virile n’est pas une sinécure. Les prodiges sexuels masculins ne sont pas innés. Ce constat désespérant alimente depuis toujours des revendications et des jérémiades de la plupart des hommes simples, ou pressés d’en finir avec le besoin d’éjaculer. Dans une société à vocation libérale, l’instrumentalisation de l’amour masque la vérité, comme si la volupté était naturelle et le bonheur un dû. Chez les plus jeunes et les imbéciles, la bonne santé des organes génitaux est prétexte à porter l’identité virile sur le terrain sexuel, mais la paresse des émotions et la pauvreté des échanges, font courir le risque de n’être que brutal là où l’on voulait paraître érudit…

A l’état brut, la virilité est donc un brouillon de culture, une singerie, bêtement nécessaire et suffisante pour faire des enfants. A condition de tomber d’accord sur le sens des mots et d’accepter de paraphraser un aphorisme connu, disons que l’on n’est pas homme, mais qu’on le devient. Cette thèse prétend montrer par conséquent que la masculinité est structurée comme une initiation. Le destin du masculin fait l’objet en effet dans toutes les sociétés et depuis toujours, d’un « devoir de culture » qui s’exprime de mille et une façon, mais dont le socle universel semble bien contenir les mêmes obligations : identifier et symboliser l’épouvante du féminin.

Au bout du compte, ce qui lie étroitement le masculin à la sexualité est d’ordre pédagogique, puisque tous deux partagent les mêmes rituels, souffrent des mêmes défaillances de l’intelligence, et capitulent face aux mêmes tabous. Dans ce dispositif à risque, le sentiment amoureux intervient comme sauvegarde d’un quota minimum de bonheur, et comme antidote de la laideur que les peaux sans magie peuvent exhiber. La virilité naît de ce rapport équivoque et parfois conflictuel entre jouir et aimer, même s’il métamorphose les corps et les embellit. L’art d’être un homme est donc un art d’aimer, une mise en scène de l’instinct, une œuvre d’érudition élitiste. Or, à terme, ce qui rend ce besoin de dépassement de soi si pathétique, c’est l’impossibilité de le faire véritablement aboutir : l’érotisme masculin est un mode de communication condamné à l’inachèvement, un mouvement perpétuel, une plongée dans les abysses de l’inconscient…jusqu’à ce que la haine et le dégoût reprennent leur droit de cuissage sur la destinée des corps.